O meu avô contava-me histórias intermináveis.

Era um homem grande – para mim o maior de todos – cabelo branco, brilhante, sempre muito curto, pequeno bigode também branco.

Todo ele era volume, espaço. Ocupava a sala com o seu tamanho e a sua voz.

Homem de rigor, casaco, colete, gravata, que compunha em longas horas – o tempo tambem era dele.

Mas destes rigores surgiam histórias. Fantásticas, sempre diferentes, como se navegasse à vista no mundo dos sonhos. Passava de fabulosas explorações na Africa profunda, com tribos enfurecidas, feras e montanhas envolvidas na bruma de florestas para loucos navios de piratas que sulcavam mares, ávidos de ouro, rum e aventura.

Ouvia-o extasiado.

E, geralmente na melhor parte, a meio de uma fuga desesperada dos temíveis pigmeus ou à beira de um naufrágio – adormecia. Adormecia e ressonava ruidosamente, como se a sua alma se volatizasse no sonho. Acordava-o e ele ainda balbuciava uma lança perdida, um rugido de leão, logo depois nova ressonadela – nessa altura sabia que a história tinha acabado.

Nunca ouvi dele uma história que tivesse um fim. Fim mesmo, como nas outras histórias. Eram como fatias de um filme que se apanha a meio e que um corte de luz impede que se conheça o final.

Muitas vezes passeei com ele. Ao longo de muitos anos.

Este é talvez o nosso primeiro passeio.

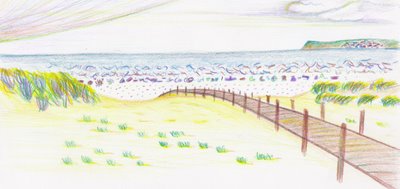

Havia um jardim em Lisboa. Com árvores, relvados, flores. Caminhos na sombra e sol nas clareiras. Habitado por pavões e cegonhas.

Lembro-me que passeava com o meu avô. O homem rigoroso que me contava histórias de sonho ia animando cada recanto. Palavras vivas, entornavam poeira encantada nos caminhos do jardim.

Chegámos então a um lago com margens de relva. No meio do lago, uma espécie de ilha cujo acesso era feito por uma ponte. De cada lado da ponte, um pilar, sobre cada pilar um cavalo de pedra. Olhavam-me enquanto cruzava a ponte, cabeça inclinada e pés em fibra de pedra, prontos a saltar.

Do outro lado, na ilha, um porto de abrigo para barcos de madeira. Um café. E uma enorme montra de vidro que desafiava a minha curiosidade.

Ao colo do meu avô vi o que estava lá dentro – não queria acreditar.

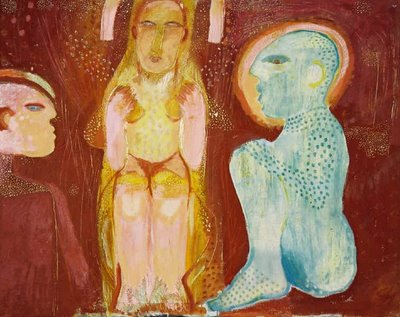

Os habitantes das suas histórias africanas viviam dentro daquela caixa de vidro. Dezenas de macacos, palmeiras, lagos, florestas. Mas agora sem vestígios das guerras tribais.

Estavam vestidos, suspensos no movimento, cada um deles empunhando um instrumento musical. Que um golpe de magia vindo do bolso do meu avô pôs em movimento. Súbitamente, toda aquela orquestra tocou, num frenesim de macacos musicais. A floresta dançava ao vento dentro de uma caixa de vidro.

Nesse dia tocaram 3, 4 vezes…como que para me assegurar que não era uma magia do acaso. Que o meu avô realmente comandava essas criaturas, capitão do sonho.

Quando cruzei a ponte de volta, olhei para os cavalos de pedra. Pedi: Posso montar um deles? Perguntou-me? Qual queres?

Parecia-me injusto escolher. Olhavam-me ambos por detrás das pestanas de pedra, um castanho com a crina dourada, outro com manchas de todas as cores. Escolhi o castanho, que nesse momento passou a ser o único.

No dia em que passeei com o meu avô pela primeira vez da minha memória conheci os macacos musicos e montei o meu cavalo castanho com crina dourada.

Acompanhei-o na sua vida e na sua morte. Morreu em casa, como sempre desejou. Montamos vigia no seu leito, quase uma enfermaria, nos meses que precederam a sua morte. Num ano de mortes e de nascimentos.

O meu avô que não era pescador.

Com ele joguei cartas em noites de Setembro.

Por ele até fui caçador.

Falava-me de gente que trago sem saber no sangue, lutadores, homens rigorosos, que enfrentaram destinos e governos, que conheceram o exílio.

Deu-me o primeiro cavalo. Castanho com crina dourada.

A última vez que passei no Campo Grande ainda lá estava.